2020年09月14日

添う。

少しずつ秋めいてきましたね

夏と秋が入り混じるような帰り道の空でした

本田秀夫先生の動画視聴型無料オンライン講演会

今日の13時までの申し込み 17時までの視聴なのですが、昨日の夕方に知り急いで観ました

https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0614/documents/images/r2hutoukou.html

息子のことを言ってるのかと思うほど、息子の取った行動をなぞらえる内容…

そんな中、昨日の夕飯の話をします

数日前スーパーで手羽元が半額だったので買おうとしました

息子が難色を示すも私は押し切ってカゴに入れようとしました

「やめて!」と叫ぶ息子

意味がわからないので理由を訊くと「好きじゃないから」

(ええー!今まで何度も出したことあるのに…)と思いながらも「でもとりあえず安いから買わせて。食べなくても良いから」となだめて買いました

昨日、その手羽元を揚げて夕食に

息子「俺は食べたくない…」

私「どうぞ〜。じゃあもらった鶏飯のフリーズドライでも食べたら?」

息子は鶏飯を食べ、私と夫は手羽元をむさぼる

息子「…ひとつ食べてみようかな」

私「どうぞ〜」

息子「…!美味しい!」

私「でしょ?なんであんなに拒否った?スーパーで叫ぶほど」

夫「叫んだ!?笑」

息子「だってあのオーブンで焼いたパサパサの手羽元食べさせられるのかと思って…」

私「あーなるほど〜あれが美味しくなかったのか」

オンライン講演会の内容にインクルージョン教育のことがありました

まさにこの手羽元事件みたいな内容でした

『みんな一緒に』の目的が現在の教育現場では『共に(together)』ではなく『同じ(same)』になってしまっている

理想は『そばで(alongside)』

「絶対にみんなと同じもの(same)を食べなさい!」より、本来の家族での食事である共に(together)を優先して違うものを食べることを許容する

そのなかでそばで(alongside)私たちが美味しそうに食べる姿を見て、本人がその気になるのを待つ

そうすることで苦手意識を克服するタイミングを伺う

とにかくオンライン講演会はとても興味深い内容でした

発達障害児に限らず、定型発達児にも向き合う際に必要な姿勢が示されていると思います

1時間半と長い動画ですが、使用されている資料だけでもダウンロードできるしお時間があればぜひ

夏と秋が入り混じるような帰り道の空でした

本田秀夫先生の動画視聴型無料オンライン講演会

今日の13時までの申し込み 17時までの視聴なのですが、昨日の夕方に知り急いで観ました

https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0614/documents/images/r2hutoukou.html

息子のことを言ってるのかと思うほど、息子の取った行動をなぞらえる内容…

そんな中、昨日の夕飯の話をします

数日前スーパーで手羽元が半額だったので買おうとしました

息子が難色を示すも私は押し切ってカゴに入れようとしました

「やめて!」と叫ぶ息子

意味がわからないので理由を訊くと「好きじゃないから」

(ええー!今まで何度も出したことあるのに…)と思いながらも「でもとりあえず安いから買わせて。食べなくても良いから」となだめて買いました

昨日、その手羽元を揚げて夕食に

息子「俺は食べたくない…」

私「どうぞ〜。じゃあもらった鶏飯のフリーズドライでも食べたら?」

息子は鶏飯を食べ、私と夫は手羽元をむさぼる

息子「…ひとつ食べてみようかな」

私「どうぞ〜」

息子「…!美味しい!」

私「でしょ?なんであんなに拒否った?スーパーで叫ぶほど」

夫「叫んだ!?笑」

息子「だってあのオーブンで焼いたパサパサの手羽元食べさせられるのかと思って…」

私「あーなるほど〜あれが美味しくなかったのか」

オンライン講演会の内容にインクルージョン教育のことがありました

まさにこの手羽元事件みたいな内容でした

『みんな一緒に』の目的が現在の教育現場では『共に(together)』ではなく『同じ(same)』になってしまっている

理想は『そばで(alongside)』

「絶対にみんなと同じもの(same)を食べなさい!」より、本来の家族での食事である共に(together)を優先して違うものを食べることを許容する

そのなかでそばで(alongside)私たちが美味しそうに食べる姿を見て、本人がその気になるのを待つ

そうすることで苦手意識を克服するタイミングを伺う

とにかくオンライン講演会はとても興味深い内容でした

発達障害児に限らず、定型発達児にも向き合う際に必要な姿勢が示されていると思います

1時間半と長い動画ですが、使用されている資料だけでもダウンロードできるしお時間があればぜひ

2020年01月10日

貯める。

『離れる。』の記事を書いてしばらく後から、息子は学校へ行っていません。

詳しくは書きませんがいろんなことがあり、学校側ともたくさんお話をしましたが現段階で息子の頑なになった心を解くことはできておらず息子の浮上待ちという状態です。

たくさん考えて、息子のことをまとめてみました。

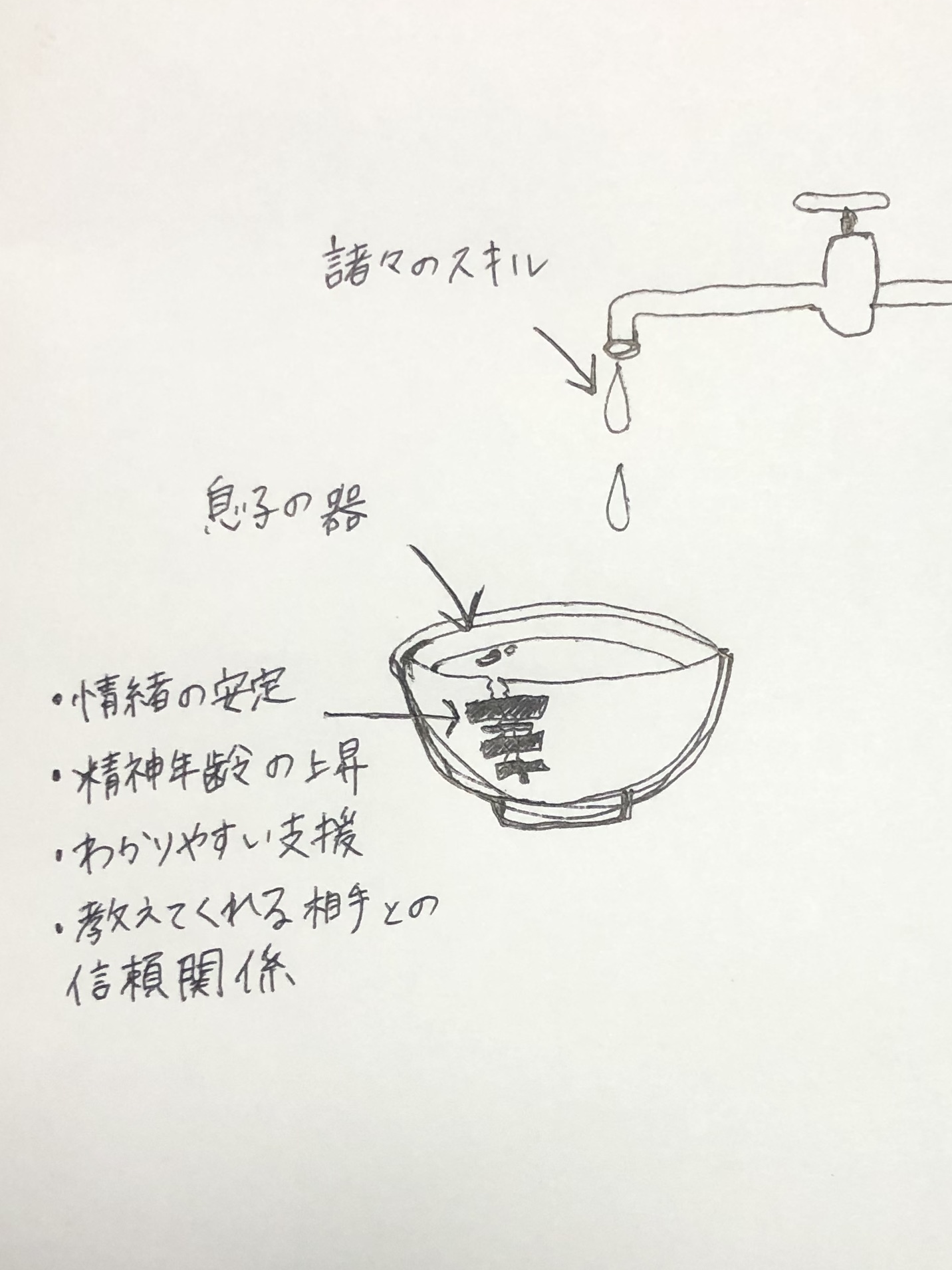

特性持ちの凸凹がある【息子の器】は定型発達の子の器に比べて欠けています。

そこに【スキル】を貯めていくには器に【テープ】を貼る必要があるんですね。

そのテープというのが

・情緒の安定

・精神年齢の上昇

・わかりやすい支援

・教えてくれる相手との信頼関係

この下2つのテープが今現在学校で用意ができそうにないと息子は判断してるのです。

上のテープもかな。

とにかく漠然とこぼれるのがわかってるから学校に行けない。

ただ、そのテープ探しに私たち親は焦ってはいません。

これらのテープがちゃんと揃って器に【スキル】が相当量貯まった時、ゼリーのように固まったらいいなと。

そのゼリーを固めるのは私たちが用意する【自己肯定感】というゼラチンでしょう。

でも、ゼリーになるのも20歳くらいまでで良いかなと思っています。

ゆっくりでいい。

器は替えがきかないんです。

生まれながらに持ってる器に貯めるしかない。

息子の器の欠けに早くで気づけただけでも良かったかなと思っています。

2019年11月03日

学ぶ。

昨夜は野外であったビデオの日のイベントに息子と二人で行ってきました。

『ボヘミアンラプソディ』の上映会

私も息子も別々に一度観ていましたが、息子は映画館とは違う野外という雰囲気に途中から集中力が無くなりソワソワ…

ちょっと準備不足で寒かったのも要因かも。

「ちょっとそのへん歩いてくる」と少しの間、浜の方向へ。

その姿に、やっぱりこの子成長してる!と感動しました。

昔、発達障害当事者講演会で当時中学生の自閉症の男の子が何度か隣のお母さんに断りを入れ中座しながら最後まで聴いていました。

予め座る位置も出入りしやすいところ。

私は当時、集会でパニックを起こす息子に悩んでいたので彼のその姿に少し希望が持てました。

会の後、お母さんに

「成長したら自分をコントロールしながらその場にいられるようになるんですね…」

と話したら

「見守りながらの訓練あるのみ!」

と笑顔で返されたのです。

それ以来、以下のことに気をつけながら息子を見守っています。

・途中退出できる環境で、周りに配慮しながらパニックを起こしそうな一歩手前で自分をコントロールする

・もし今回ダメでもまたチャレンジしようと思える余力を残しながらその場をあとにする

・ダメだった原因の振り返りも大切だけど、そこに参加したいという当初の気持ちを尊重して本人を責めない

帰りの車の中で

息子「俺はやっぱり映画館とか家で観るほうがいいかなー」

と言っていました。

私「映画館は環境が整ってるし、家では自分のペースで途中で止めたりもできるしなによりリラックス状態だもんね〜」

息子「でも、もう少し暖かい時期だったりしたら大丈夫だったかも。次はブランケットとか必要だね」

今まで親として心が折れる瞬間もたくさんあったけど、これからも様々な場を経験させながら自分をコントロールする術を学ばせていきたいなと思います。

☆東海テレビが制作した発達障害の公共キャンペーンのCMです。

ぜひ一度観ていただけたらと思います。

https://youtu.be/hFppNU0ONQo

2019年09月13日

離れる。

約一年半続けてきた付き添い登校を昨日で突然終わりにしました。

ここ2週間は午後の5・6校時は付き添いなしでやれていたので、年末くらいまでに1・2校時のみ付き添いに縮めたいなぁと昨日の朝まで思っていました。

…が、イライラを私にぶつける息子に

(これじゃいつまで経っても学校におけるアンガーマネジメントが習得できない)

と思い少し荒療治的に学校から帰ってきました。

付き添い登校をしていた理由は、

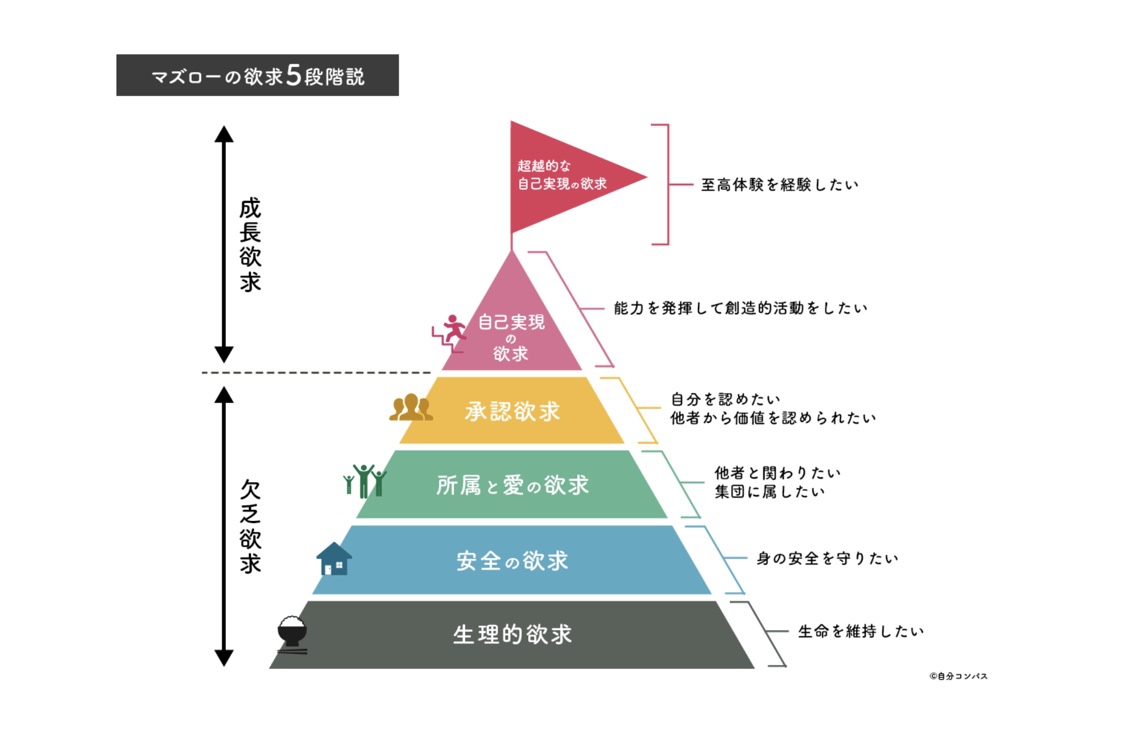

・マズロー欲求5段階説の『安全の欲求』を満たすため

・書字障害における合理的配慮の定着

・取りこぼした約2年間の学習を履修させるため

でした。

詳しくはこちらをご覧ください。

https://kanademom.amamin.jp/e716096.html

付き添いを終わりにしたネガティブな理由は

・息子にとってのアンガーマネジメントの矛先が私への八つ当たり

ですが、

ポジティブな理由は

・学習の重要性、学校へ行く意義を本人が理解できるところまで来た

・主要教科は追いついた

・書字障害への学校側の配慮が定着した

・自己肯定感が上がり自傷行為が減ってきた

・私を挟まなくても周りの大人にSOSが出せるようになった

昨夜、息子に話をし息子は納得してくれました。

納得をしてくれたものの話をしたのは精神的落ち着いている時間。

明日の朝はどうなるだろう…と思っていました。

案の定 正門前で泣き喚き、振り切る私に

「クソが!!」

と吐き、先生に引きずられる形でお別れしました。

おそらく初めてみる先生方は驚かれたと思いますが、私は想定内です。

精神的に安定しているときは「大丈夫」

極限状態では「クソが!!」

これが情緒障害です。

周りが戸惑い、本人が自己嫌悪に陥る部分なのです。

付き添う一年半前であればここから大暴れも加わっていたので確実に成長の手応えは感じました。

ドクターの診断で息子の精神年齢は実年齢の3分の2と言われています。

それに反して知的年齢は実年齢よりかなり高めです。

その差が情緒障害の原因だと思います。

今年に入り、精神年齢が6〜7歳に達した感触を得ました。

そして、マズローの欲求5段階説のうち『所属と愛の欲求』の段階まできたと感じています。

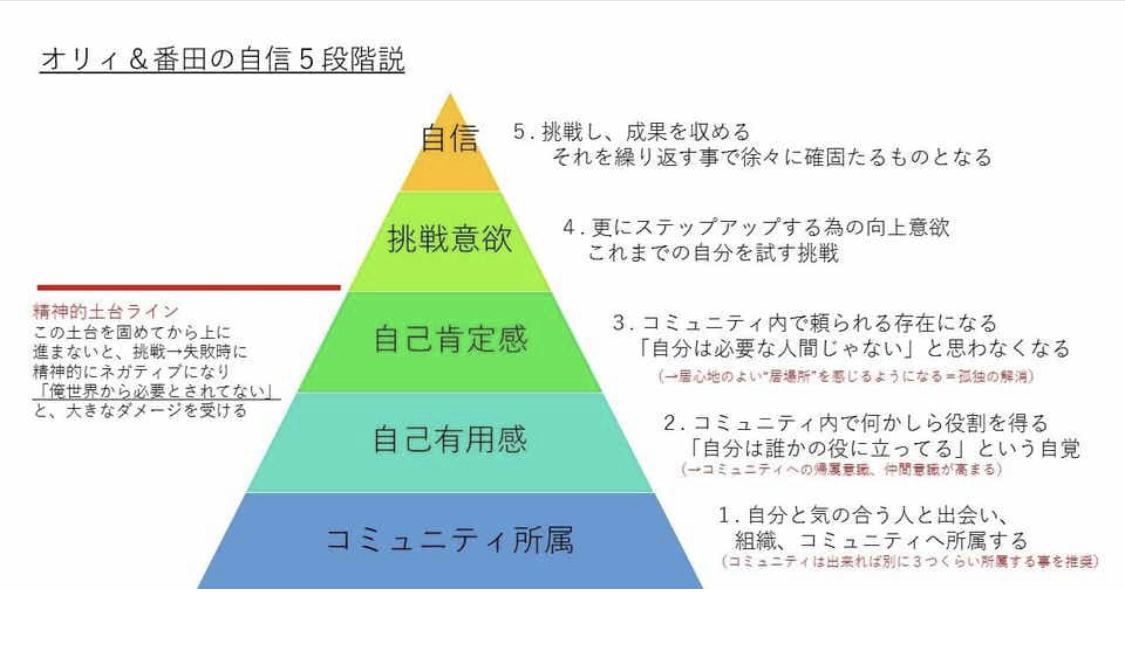

これに加えて『オリィ&番田の自信5段階説』において、息子は下から3段目の『自己肯定感』の段階にいます。

【寝たきりの親友と話していた「自信」に対する考察|吉藤オリィ|note】

https://note.mu/ory/n/n19258c76d1fa

とても良い記事なのでよかったら御一読ください

ただ、この部分は学校とは別の場所で培われています。

チェロのレッスン、プライベートにおける人間関係、ゲームにおけるコミュニティなどです。

そこで養われた自己肯定感をもって、学校での劣等感ばかりの自分を支えることができているのだと考えています。

学校付き添いを決めたとき、

「母子分離が出来ていない」「愛着障害」

などの言葉が頭をよぎったり実際に周りから聞こえてきたりしました。

でも、それしか方法がありませんでした。

私が付き添いをしてでも学校に繋げたかった理由は離島ゆえフリースクール等の選択肢が無い、ホームスクーリングをしたくても私にそれだけのスキルが無いからです。

息子から学習機会を奪いたくなかったから。

学校付き添いに理解を示してくださった学校側には感謝の気持ちでいっぱいです。

精神年齢が6〜7歳の息子は、今が定型発達の子における小学校入学時点の母子分離段階です。

ここから先は学校側の対応にお任せしようと思います。

2019年09月11日

気遣う。

2学期が始まりましたね。

1学期は息子が新学年に慣れるのに大変でなかなかブログを書けずじまいでした。

私の仕事は自営業の美容師です。

学校付き添いをしなくてよい夏休みは息子を連れて出勤。

夏はウェディングフォト撮影や成人式の前撮りなども多い時期です。

そんな時も息子をスタジオやロケ撮影に同行させています。

息子はだんだんと気遣いやお手伝いができるようになってきました。

途中自分で買ってきたお菓子を

「おひとつどうぞ」

と全員に差し出せたり、移動の際に道具を持つのをお願いしてもすんなり。

自然とこういうことが身につく子もいるかもしれないけど、私自身も身につかない子だったので大人になってから大変でした。

なので、息子に言葉と行動でパターン学習させることにも意義を見出しています。

でも普通の子より膨大な時間がかかる

&損得勘定が優位なので、そこも口に出しながら根気強く教えました。

やる理由が必要なのです。

こうして見ていると息子の困り感は全く無いように見えるのですが、学校においてはまだまだ難しいところです。

でも息子がこういう風に少しずつ成長できているのも、周りのあたたかい人たちのおかげです。

息子を小さい頃から知ってる人たちばかりだから過去の息子と比較して

「成長してるね!」

と褒めてくれる。

息子のことを都度オープンにしないと仕事ができない環境だったのも良かったのかもしれません。

1学期は息子が新学年に慣れるのに大変でなかなかブログを書けずじまいでした。

私の仕事は自営業の美容師です。

学校付き添いをしなくてよい夏休みは息子を連れて出勤。

夏はウェディングフォト撮影や成人式の前撮りなども多い時期です。

そんな時も息子をスタジオやロケ撮影に同行させています。

息子はだんだんと気遣いやお手伝いができるようになってきました。

途中自分で買ってきたお菓子を

「おひとつどうぞ」

と全員に差し出せたり、移動の際に道具を持つのをお願いしてもすんなり。

自然とこういうことが身につく子もいるかもしれないけど、私自身も身につかない子だったので大人になってから大変でした。

なので、息子に言葉と行動でパターン学習させることにも意義を見出しています。

でも普通の子より膨大な時間がかかる

&損得勘定が優位なので、そこも口に出しながら根気強く教えました。

やる理由が必要なのです。

こうして見ていると息子の困り感は全く無いように見えるのですが、学校においてはまだまだ難しいところです。

でも息子がこういう風に少しずつ成長できているのも、周りのあたたかい人たちのおかげです。

息子を小さい頃から知ってる人たちばかりだから過去の息子と比較して

「成長してるね!」

と褒めてくれる。

息子のことを都度オープンにしないと仕事ができない環境だったのも良かったのかもしれません。

2019年05月30日

苦しむ。

『君の名は。』を借りたいからTSUTAYAに行きたいという息子。

私「あ、かなでのカードの期限切れてる。更新しなきゃだ」

かなで「なんか書かなきゃじゃない?書くのあるよね?ね?あるよね?(パニック)」

少し落ち着いたあとで、自分でサイトで更新手順を検索し始めました。

かなで「やっぱり書くのあるみたい…付いてきて。代わりに書いて…」

書字障害の息子https://kanademom.amamin.jp/e715670.htmlは、毎回何かを書かなければならない局面に差し掛かるとプチパニックです。

「小包を受け取るとかどうすればいいの?」

「クレジットカードの署名が必要なお店はどうしたらいいかな?」

「将来パスポート作るときに署名必要だよね?大丈夫かな…」

平仮名でなら名前を書けるので一般の人が考えるレベルで“全く”書けないわけじゃないのだけど『書く』ということに完全に抵抗を持っています。

今は平仮名でも書こうとはしません。

ここが二次障害だとドクターに言われました。

息子は自分が五年生にもなるのに漢字で書けないこと、綺麗に書けないことにものすごく劣等感を感じています。

私は「平仮名でも構わないから書いてごらん」と言うのですが、息子の劣等感や虚しさは息子本人しかわかり得ないことなので無理強いしないよう我慢しています…

少しずつ、毎日の生活の中で書けないことへの劣等感や自信のなさを取り除いていくしかないのです。

数年後にはこの抵抗感を払拭し、せめて名前を漢字で書くことだけでも習得できたらと思います。

私「あ、かなでのカードの期限切れてる。更新しなきゃだ」

かなで「なんか書かなきゃじゃない?書くのあるよね?ね?あるよね?(パニック)」

少し落ち着いたあとで、自分でサイトで更新手順を検索し始めました。

かなで「やっぱり書くのあるみたい…付いてきて。代わりに書いて…」

書字障害の息子https://kanademom.amamin.jp/e715670.htmlは、毎回何かを書かなければならない局面に差し掛かるとプチパニックです。

「小包を受け取るとかどうすればいいの?」

「クレジットカードの署名が必要なお店はどうしたらいいかな?」

「将来パスポート作るときに署名必要だよね?大丈夫かな…」

平仮名でなら名前を書けるので一般の人が考えるレベルで“全く”書けないわけじゃないのだけど『書く』ということに完全に抵抗を持っています。

今は平仮名でも書こうとはしません。

ここが二次障害だとドクターに言われました。

息子は自分が五年生にもなるのに漢字で書けないこと、綺麗に書けないことにものすごく劣等感を感じています。

私は「平仮名でも構わないから書いてごらん」と言うのですが、息子の劣等感や虚しさは息子本人しかわかり得ないことなので無理強いしないよう我慢しています…

少しずつ、毎日の生活の中で書けないことへの劣等感や自信のなさを取り除いていくしかないのです。

数年後にはこの抵抗感を払拭し、せめて名前を漢字で書くことだけでも習得できたらと思います。

2019年04月22日

息吹く。

新年度が始まり、息子は今のところ毎日学校へ登校できています。

私も一緒に付き添い登校です。

四月は学校の中にも緊張感があります。先生や児童も新しい環境に馴染むのに一生懸命です。

毎日学校へ来ていると自分の小学生の頃を思い出します。

小学六年生の頃の数ヶ月、私は不登校でした。

少しずつ学校がしんどくなり、それでも勉強が遅れることが恐怖だったので登校するのですが、教室に入ると吐いたりそのうち正門前でもダメになり起き上がることも難しくなりました。

両親は働いていたので日中は家にいるのですが、なんとなく悪いことをしている気がして自分を責めていました。

テレビを見るのも読書をするのも、

「学校へ行ってないくせに」

とどこからか聞こえる気がするのです。

学校へ来ていないことをみんなはどう思っているのだろう。

このままずっと学校へ行けなかったら、勉強ができなくなるかもしれない。

近所の人にも変な子と思われているかもしれない。

不安ばかりが募り、日中も起きれなくなりました。

食欲も減り、嘔吐、胃の痛み、めまいが起きるようになり、母は私を病院に連れて行きました。

胃カメラなどいろんな検査をしましたが何も見つかりません。

お医者さんからは自律神経失調症という診断でした。

母から私の状況を聞き、私に

「勉強は好き?学校へ行きたい?」

と尋ねました。

私は行きたいと答えました。

お医者さんは、

「環境を変えてあげてください。転校など可能ならそれも策です。診断書も必要なら出します」

と言ってくれました。

両親は私を祖母の家に預け、そこから近くの学校へ通いました。

家族と離れて暮らす寂しさより学校へ行ける嬉しさの方が勝っていました。

今、元気に学校へ来れている子も“GWまで頑張ろう”と気を張っているのかもしれません。

GW明けからだんだんしんどくなり学校へ行けなくなる子も出てくると思います。

学校へ行けなくなったとき、家では楽しく過ごさせてあげてください。

「家が楽しくなったら学校へ行かなくなる」と言う大人もいますが、家すら楽しくなくなったらどこが安らげる場所でしょうか。

誰にも責められていないのに、自分で家で楽しく過ごすことを避けていた小6の私は3階の窓から下を見て「この高さじゃ死ねないな…」と思っていました。

あの頃、母が仕事を休み隣の町へランチに連れ出してくれることが救いでした。

外に出て住んでる町を離れると息が吸いやすくなりました。

三年生の頃に息子が不登校になったとき、二人でよくドライブをしていました。

時間があるときは遠くの公園や海へ。

時間がないときはミスドやモスへ。

母がしてくれたように。

学校へ行けなくてもお家では笑えている子たちが増えますように。

私も一緒に付き添い登校です。

四月は学校の中にも緊張感があります。先生や児童も新しい環境に馴染むのに一生懸命です。

毎日学校へ来ていると自分の小学生の頃を思い出します。

小学六年生の頃の数ヶ月、私は不登校でした。

少しずつ学校がしんどくなり、それでも勉強が遅れることが恐怖だったので登校するのですが、教室に入ると吐いたりそのうち正門前でもダメになり起き上がることも難しくなりました。

両親は働いていたので日中は家にいるのですが、なんとなく悪いことをしている気がして自分を責めていました。

テレビを見るのも読書をするのも、

「学校へ行ってないくせに」

とどこからか聞こえる気がするのです。

学校へ来ていないことをみんなはどう思っているのだろう。

このままずっと学校へ行けなかったら、勉強ができなくなるかもしれない。

近所の人にも変な子と思われているかもしれない。

不安ばかりが募り、日中も起きれなくなりました。

食欲も減り、嘔吐、胃の痛み、めまいが起きるようになり、母は私を病院に連れて行きました。

胃カメラなどいろんな検査をしましたが何も見つかりません。

お医者さんからは自律神経失調症という診断でした。

母から私の状況を聞き、私に

「勉強は好き?学校へ行きたい?」

と尋ねました。

私は行きたいと答えました。

お医者さんは、

「環境を変えてあげてください。転校など可能ならそれも策です。診断書も必要なら出します」

と言ってくれました。

両親は私を祖母の家に預け、そこから近くの学校へ通いました。

家族と離れて暮らす寂しさより学校へ行ける嬉しさの方が勝っていました。

今、元気に学校へ来れている子も“GWまで頑張ろう”と気を張っているのかもしれません。

GW明けからだんだんしんどくなり学校へ行けなくなる子も出てくると思います。

学校へ行けなくなったとき、家では楽しく過ごさせてあげてください。

「家が楽しくなったら学校へ行かなくなる」と言う大人もいますが、家すら楽しくなくなったらどこが安らげる場所でしょうか。

誰にも責められていないのに、自分で家で楽しく過ごすことを避けていた小6の私は3階の窓から下を見て「この高さじゃ死ねないな…」と思っていました。

あの頃、母が仕事を休み隣の町へランチに連れ出してくれることが救いでした。

外に出て住んでる町を離れると息が吸いやすくなりました。

三年生の頃に息子が不登校になったとき、二人でよくドライブをしていました。

時間があるときは遠くの公園や海へ。

時間がないときはミスドやモスへ。

母がしてくれたように。

学校へ行けなくてもお家では笑えている子たちが増えますように。

2019年04月10日

交える。

だいぶ間が空いてしまいました。

3月は繁忙期でそのまま春休みに入り、普段付き添いで仕事が出来ない分思いっきり仕事の日々。

息子はというと、お友だちや甥っ子たちとお休みを謳歌してました。

そのお友だちとも同じクラスになり、新学年はすーっと交流級に入っています。

(相変わらず私の付き添いはありですが)

今日は息子が交流級で掲示する自己紹介カードをiPadを使って書いてると、

クラスメイトの男子が

「えっ、なんでタブレット使ってんの?」

私(きたー!パニックになるか?上手くかわせる?)

息子は新学期を迎えるにあたり、交流級でのiPad使用のことをとても気にしていました。

私(さぁ、どうする…?)

息子、ニヤッと笑って無言。

私(かわしたー!)

私「あのね、字が書けないの」

ク「字が書けないって、全然?」

私「書けるのは数字くらいかな〜」

ク「マジ!?」

私「マジ」

ク「それどうやってわかったの?」

私「病院で調べてもらったよ」

ク「タブレットでなら書けるんだ?」

私「入力ならめっちゃ早いのよ」

ク「すげー!入力した後どうすんの?」

私「支援級にプリンター置いてるから、私のiPhoneに飛ばして今から私がプリントアウトしてくるよ」

ク「すげー!

ク「それって、これから練習したら書けるようになるわけ?」

私「うーん…書けるようにならないわけじゃないと思うけど、そうなるまでに心が折れるかも。その間に勉強イヤになっちゃうかも」

ク「そっか」

他にも入れ替わり立ち替わり尋ねに来たけどみんなあっさり受け入れて、中には書字障害を知ってる子も。

みんな大人だなぁ…

息子がニヤリとできたことも良かったです。

きっと去年の段階だとパニックだったでしょう。iPadを使うことにすら抵抗があったし。

3、4年と交流級から離したのも正解でした。

息子の自己肯定感が上がったのと周りの子たちも年齢が上がって個人の違いを認められるようになったんだと思います。

だからといって付き添い無しはまだまだ厳しい。

集中力が無く指示も聞いてないことが多いからペースも遅れたり、次の行動がわからなくてぼーっとすることも多いのです。

そこを叱責されたら交流級には行かなくなるでしょう。

その自分の出来ないことや苦手な部分を自覚して周りに訊けたり、自ら段取りをつけられるようになるのが目標かな。

ここに来るまでに2年ほどかかったけれど、とにかく傷つく機会を減らしたことは良かったと思います。

まだまだ課題はあるけど、書字障害の子が当たり前にツールに頼れる日が来るように草の根運動継続です。

3月は繁忙期でそのまま春休みに入り、普段付き添いで仕事が出来ない分思いっきり仕事の日々。

息子はというと、お友だちや甥っ子たちとお休みを謳歌してました。

そのお友だちとも同じクラスになり、新学年はすーっと交流級に入っています。

(相変わらず私の付き添いはありですが)

今日は息子が交流級で掲示する自己紹介カードをiPadを使って書いてると、

クラスメイトの男子が

「えっ、なんでタブレット使ってんの?」

私(きたー!パニックになるか?上手くかわせる?)

息子は新学期を迎えるにあたり、交流級でのiPad使用のことをとても気にしていました。

私(さぁ、どうする…?)

息子、ニヤッと笑って無言。

私(かわしたー!)

私「あのね、字が書けないの」

ク「字が書けないって、全然?」

私「書けるのは数字くらいかな〜」

ク「マジ!?」

私「マジ」

ク「それどうやってわかったの?」

私「病院で調べてもらったよ」

ク「タブレットでなら書けるんだ?」

私「入力ならめっちゃ早いのよ」

ク「すげー!入力した後どうすんの?」

私「支援級にプリンター置いてるから、私のiPhoneに飛ばして今から私がプリントアウトしてくるよ」

ク「すげー!

ク「それって、これから練習したら書けるようになるわけ?」

私「うーん…書けるようにならないわけじゃないと思うけど、そうなるまでに心が折れるかも。その間に勉強イヤになっちゃうかも」

ク「そっか」

他にも入れ替わり立ち替わり尋ねに来たけどみんなあっさり受け入れて、中には書字障害を知ってる子も。

みんな大人だなぁ…

息子がニヤリとできたことも良かったです。

きっと去年の段階だとパニックだったでしょう。iPadを使うことにすら抵抗があったし。

3、4年と交流級から離したのも正解でした。

息子の自己肯定感が上がったのと周りの子たちも年齢が上がって個人の違いを認められるようになったんだと思います。

だからといって付き添い無しはまだまだ厳しい。

集中力が無く指示も聞いてないことが多いからペースも遅れたり、次の行動がわからなくてぼーっとすることも多いのです。

そこを叱責されたら交流級には行かなくなるでしょう。

その自分の出来ないことや苦手な部分を自覚して周りに訊けたり、自ら段取りをつけられるようになるのが目標かな。

ここに来るまでに2年ほどかかったけれど、とにかく傷つく機会を減らしたことは良かったと思います。

まだまだ課題はあるけど、書字障害の子が当たり前にツールに頼れる日が来るように草の根運動継続です。

2019年03月18日

【再】備える。

四年前のこの時期、入学式を控えて不安でした。

学校側の配慮で事前に息子の特性やこれからの支援について話をする機会が頂けたりしたのですが、入学式自体の困り感が想像も出来ず、結果息子はパニックを引き起こしてしまいました。

同じような見通しが立たないと不安な子や慣れない環境に戸惑う子どもたちの心の事前準備に役立てばと思うので、以前書いた記事のリンクを貼っておきます。

http://kanademom.amamin.jp/e716848.html

学校側の配慮で事前に息子の特性やこれからの支援について話をする機会が頂けたりしたのですが、入学式自体の困り感が想像も出来ず、結果息子はパニックを引き起こしてしまいました。

同じような見通しが立たないと不安な子や慣れない環境に戸惑う子どもたちの心の事前準備に役立てばと思うので、以前書いた記事のリンクを貼っておきます。

http://kanademom.amamin.jp/e716848.html

2019年03月10日

笑む。

前回の投稿から、だいぶ間が空いてしまいました。

書きたいことはたくさんあるのに時間がなく…3月はいろいろ忙しいですね。

昨日は息子は初めて遊ぶお友だちTくんと過ごしました。

双子のように体型も話し方も好きなゲームも似ている二人。

息子はゲームに関して話の合うお友だちがなかなかいないらしく、かなりのハイテンション。

午前中連絡が来てから約束の13時までずーっとウキウキ待っていました。

最初の1時間半くらいは私が仕事をしている傍らでお互いのMinecraftを見せ合ったり、自分の好きなリズムゲームをTくんに勧めてさせてあげたり。

しばらくすると、

「Minecraftで同じワールドに入って遊びたいからログインがなんちゃらかんちゃら〜」

と言い出し、Tくんのお家へ移動することに。

お迎えに来たTくんのお母さんに連れられキャッキャッしながら出かけて行きました。

Tくんのお母さんから送られてきた写真はやっぱりトイレチェックする息子!

息子がトイレ好きということをTくんに聞いて知っているお母さんからは

「トイレチェックしてもらいましたよ 笑」

トイレマニアですみません…汗

その後、無事TくんのSwitchと自分のiPadで同じワールドに入れるようにアカウント設定が出来たようで、仲良く乾杯する二人の写真も送られてきました。

本当によく似てます。笑

「めっちゃ楽しかった〜!」

とハイテンションのまま雄叫びを上げながら帰ってきた息子。

夜になっても

「本当に楽しかった〜」

と噛み締めていました。

楽しい時間を過ごせたようで私も嬉しさでいっぱいです。

お友だちと過ごす中で、譲り合うことを覚えたり本音を打ち明けられる関係性を少しずつ築いていってくれたらなぁと思います。

書きたいことはたくさんあるのに時間がなく…3月はいろいろ忙しいですね。

昨日は息子は初めて遊ぶお友だちTくんと過ごしました。

双子のように体型も話し方も好きなゲームも似ている二人。

息子はゲームに関して話の合うお友だちがなかなかいないらしく、かなりのハイテンション。

午前中連絡が来てから約束の13時までずーっとウキウキ待っていました。

最初の1時間半くらいは私が仕事をしている傍らでお互いのMinecraftを見せ合ったり、自分の好きなリズムゲームをTくんに勧めてさせてあげたり。

しばらくすると、

「Minecraftで同じワールドに入って遊びたいからログインがなんちゃらかんちゃら〜」

と言い出し、Tくんのお家へ移動することに。

お迎えに来たTくんのお母さんに連れられキャッキャッしながら出かけて行きました。

Tくんのお母さんから送られてきた写真はやっぱりトイレチェックする息子!

息子がトイレ好きということをTくんに聞いて知っているお母さんからは

「トイレチェックしてもらいましたよ 笑」

トイレマニアですみません…汗

その後、無事TくんのSwitchと自分のiPadで同じワールドに入れるようにアカウント設定が出来たようで、仲良く乾杯する二人の写真も送られてきました。

本当によく似てます。笑

「めっちゃ楽しかった〜!」

とハイテンションのまま雄叫びを上げながら帰ってきた息子。

夜になっても

「本当に楽しかった〜」

と噛み締めていました。

楽しい時間を過ごせたようで私も嬉しさでいっぱいです。

お友だちと過ごす中で、譲り合うことを覚えたり本音を打ち明けられる関係性を少しずつ築いていってくれたらなぁと思います。